[2/2] « Si la France parvient à atteindre ses objectifs de féminisation dans les filières scientifiques et techniques, notre industrie et notre économie en seraient profondément transformées à horizon 2035 », affirme Bénédicte Robert, inspectrice générale à l’Inspection Générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche (IGESR) et co-autrice du rapport Filles et mathématiques : lutter contre les stéréotypes, ouvrir le champ des possibles. Elle en détaille les raisons dans le second volet de cette interview.

Quel serait le premier impact de cette transformation ?

Le premier impact serait un gain majeur de croissance et de productivité. En s’appuyant sur les modélisations du Conseil d’Analyse Économique (CAE), le rapport estime qu’une politique favorisant l’accès des femmes les plus talentueuses aux métiers de l’innovation générerait environ 10 milliards d’euros de croissance supplémentaire par an.

De plus, des études montrent qu’une meilleure mixité est corrélée à une productivité accrue. Une hausse de 10 points de la part des femmes dans les entreprises où elles sont sous-représentées est associée à un gain de productivité de 2% à 3%.

Une plus grande mixité dans les équipes de conception et de R&D aurait un impact direct sur la nature même des innovations

Comment la féminisation des filières STEM pourrait-elle aider à résoudre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée ?

L’industrie française fait face à des besoins croissants en ingénieurs et techniciens, estimés à environ 15 000 ingénieurs supplémentaires par an d’ici 2033, notamment pour réussir les transitions écologique et numérique. Doubler le nombre de femmes entrant dans les filières STEM permettrait de combler une grande partie de ce déficit de compétences sans évincer les hommes. Cela assurerait la capacité de la France à mener à bien ses grands projets industriels (réindustrialisation, décarbonation, intelligence artificielle).

Au-delà des chiffres économiques, quel serait le deuxième grand bénéfice pour la société ?

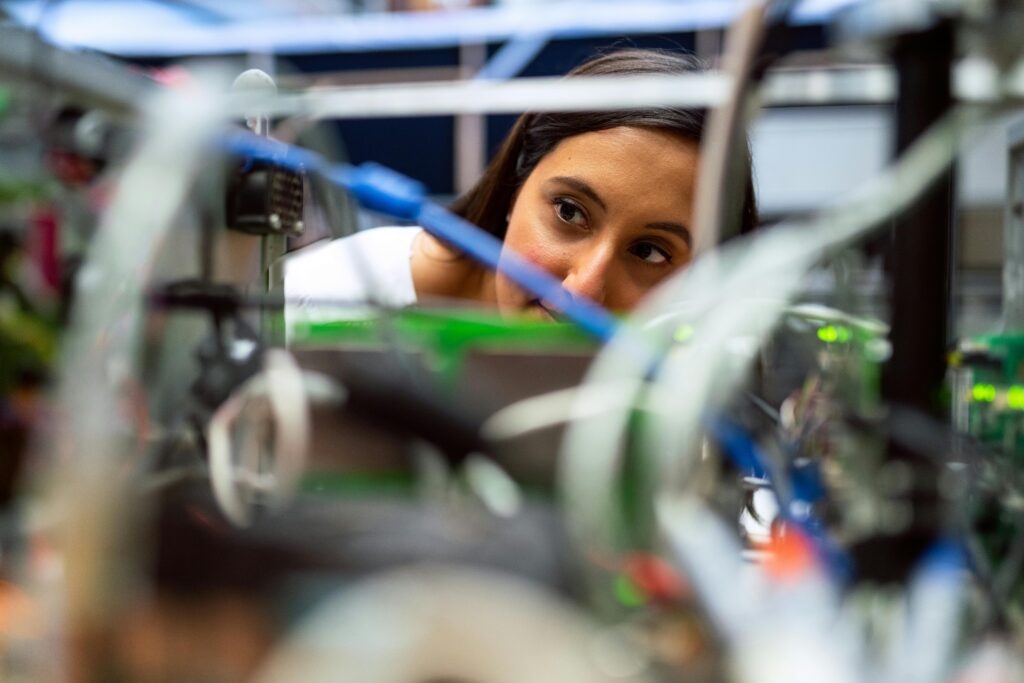

Le deuxième impact serait de garantir des produits et services pour toute la société. Une plus grande mixité dans les équipes de conception et de R&D aurait un impact direct sur la nature même des innovations. Le rapport cite des exemples concrets où la sous-représentation des femmes a conduit à des produits mal adaptés ou à des oublis, comme les tests de sécurité automobile basés sur des mannequins masculins ou les premières applications de santé qui « oubliaient » le suivi du cycle menstruel.

À quoi ressemblerait l’innovation dans une industrie plus mixte en 2035 ?

Une industrie plus mixte en 2035 concevrait des technologies, des services et des infrastructures plus universels et mieux adaptés aux besoins de 50% de la population. En s’intéressant à des problématiques jusqu’ici négligées, notamment dans la santé des femmes (FemTech), la sécurité ou les biens de consommation, l’industrie de 2035 ouvrirait de nouveaux champs d’innovation et de nouveaux marchés.

Les métiers STEM étant parmi les plus rémunérateurs, une plus grande présence des femmes dans ces carrières réduirait mécaniquement les inégalités salariales

Quelles seraient les conséquences sur l’égalité économique et sociale ?

Le rapport rappelle que les écarts de salaires entre hommes et femmes s’expliquent aux trois quarts par des différences de filières et de secteurs. Les métiers STEM étant parmi les plus rémunérateurs, une plus grande présence des femmes dans ces carrières réduirait mécaniquement les inégalités salariales dès le début de la vie active.

Quel serait l’impact sur la présence des femmes aux postes de direction ?

Les filières d’ingénieurs étant le principal vivier des dirigeants des grandes entreprises françaises, une féminisation des écoles d’ingénieurs se traduirait, à horizon 2035, par une présence beaucoup plus forte de femmes dans les comités de direction et aux postes de PDG. Les objectifs de la loi Rixain (40% de femmes dans les instances dirigeantes) deviendraient plus facilement atteignables.

Enfin, quel serait l’effet à long terme sur les stéréotypes et l’orientation des jeunes filles ?

Une industrie avec des femmes ingénieures, chercheuses et dirigeantes visibles partout contribuerait à briser définitivement le stéréotype associant les sciences au masculin, facilitant ainsi l’orientation des générations futures. Cela rendrait les mesures volontaristes (comme les quotas) progressivement inutiles.

Une industrie plus juste, plus riche, plus innovante et mieux armée pour répondre aux grands défis

En résumé, comment peut-on décrire l’industrie française de 2035 en cas de succès de la mixité ?

Si elle réussit ce pari de la mixité, l’industrie française de 2035, ne serait pas seulement plus juste, mais aussi plus riche, plus innovante et mieux armée pour répondre aux grands défis technologiques et sociétaux du XXIe siècle.